Heute reisen wir nach ROM.

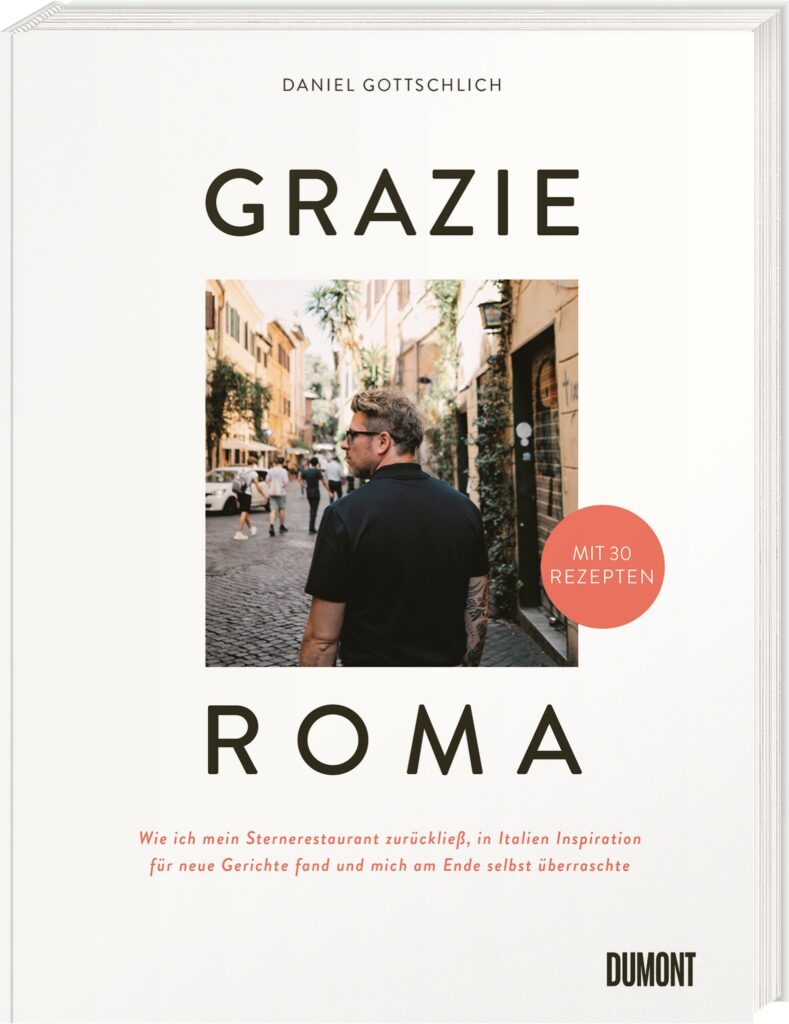

Von Köln aus geht es in die Ewige Stadt Italiens mit Daniel Gottschlich, er ist unser Reisebegleiter. Gottschlich wurde eingeladen von der Deutschen Akademie, Rom Villa Massimo, einer Künstler:innen-Förderstätte. Aber wer ist dieser Gottschlich? Jedenfalls ein Koch; 43 Jahre jung und mit zwei Michelin-Sternen dekoriert, betreibt er das Ox&Klee-Restaurant im Zollhafen von Köln am Rhein. Was hat ein Koch mit Kunst zu tun? Das erfahren wir aus Grazie Roma, ein Koch-Tagebuch, das im DuMont Verlag erschienen ist.

Vom Rhein an den Tiber verschlug es Gottschlich wegen eines Kurzzeitstipendiums in der Villa Massimo. Ein Ort, der eine der renomiertesten Stiftungen für Künstler:innen beherbergt. Dort verkehren normalerweise nur Personen, die sich in der Kunstszene bereits etabliert haben. Und eine Einladung in die Villa ist praktisch das nonplusultra im Künstlerdasein. Köche fallen eigentlich nicht in diese Kategorie. Obschon, Kochen kann man durchaus als kreativ künstlerischen Akt betrachten. Aber produzieren Köche deshalb gleich Kunstwerke? Ohne diese Diskussion weiter strapazieren zu wollen, Fakt ist: Daniel Gottschlich wurde vorgeschlagen und von der Direktorin der Akademie, Julia Draganovic, als Gast aufgenommen. Sie argumentiert mit von Joseph Beuys geprägtem ‚erweiterten Kunstbegriff‘, der das Kreative mit dem Künstlerischen gleichsetzt. Ausschlaggebend war aber etwas ganz anderes, gleichzeitig Vereinendes in Beuys und Gottschlichs Schaffen. Das sind die Energien, die die Materialien, mit denen sie sich auseinandersetzen, in sich bergen. Legendär sind die Experimente des Aktionskünstlers Beuys mit der Zitrone als Batterie, seiner Honigpumpe oder der Fettecke in der Düsseldorfer Kunstakademie. Nun, Draganovics Befürwortung, Daniel als Stipendiat aufzunehmen, liegt in eben diesem Tun, das Gegenständliche, also Essbare in seiner Konsistenz aufzubrechen und durcheinanderzuwirbeln, um es bildhaft auszudrücken. Es bleiben am Ende Geschmackserfahrungen, die wiederum anregend wirken. Darüber schreibt Draganovic in der Einleitung wie auch ansatzweise über das Spannungsfeld von Kunst und Kochen.

Gottschlich trat im Herbst 2023 sein siebenwöchiges Kurzzeitstipendium in der Villa an. Immer dabei Schreibzeug, um die Geschehnisse rund um seine Stipendiatszeit festzuhalten, die in Grazie Roma veröffentlicht sind. Es ist eine Zeitreise und Koch-Dokument mit 30 Rezepten. Gleichzeitig eine Erkundung einer fremden Stadt, mehr noch jedoch Prozess der Selbstfindung, wie der Autor selbst anmerkt.

Die Kapitel orientieren sich an den Bruchstellen von Gottschilchs Romaufenthalt. Die Ankunft wird überschrieben mit Aus der Konservenbüchse in den Schuhkarton. Die Konservenbüchse ist das Mietauto, kein cooler Jeep Compass, und der Schuhkarton die Mini-Küche, die ihn erwartet. Allerdings, die Küche mag zwar winzig sein, aber sachlich eingerichtet. Und so beginnt das große Kochen.

Zum Einstieg gibt es Carpaccio vom Kalb mit Melone, Tomate und Mandeln, weiters Tagliata mit Kartoffeln, Haselnuss und Parmesan so wie Lammkotelett mit Brotsalat, Bohnen und Tomaten. Gerichte, die, ganz unseren Vorstellungen von italienischem Essen und bis auf das fehlende Dolci einem Menü entsprechen. Nach dieser Aufwärmübung gilt es, die nächste Hürde zu nehmen. Große Marktfreuden gehen dem geplanten Dinner für 40 Personen voraus. Ist Gottschlich von den Mercati, ihrer sprühenden Lebendigkeit und überschäumenden Angeboten hin und weg, so ist die Marktfrau, die dem tedeschi gleich 60 Eier verkauft, mehr als erfreut. Die Fülle an Artischocken, Erbsen, Bohnen, grünem Spargel, Steinpilzen, Broccoli usw. inspirieren Daniel zu Verschränkungen seiner deutsch geprägten Küche mit der italienischen. Dafür bieten sich mehrere Kochevents vor Ort an. Das Wilkommensfrühstück, typisch italienisch mit Croissants und Cappuccino, enttäuscht den Deutschen. Selbstsicher organisiert er sein Einstiegsdinner, das natürlich ein Erfolg wird. Das Austerntatar mit Limette, Physalis und Wildreis überzeugt selbst Austernmuffel. Dieses Gericht bedient sich der Überredungskunst ohne Worte, wer es nicht glaubt, kann es ja nachbauen. An diesem Einstiegssabend gibt es auch Fingerfood. Frittierte Reisbällchen, die die Römer Suppli nennen und den sizilianischen Arancini ähneln. Gottschlich verstärkt bestimmte Geschmacksmomente mit Tomatenmark und getrockneten Tomaten. Während manche Römerin Rinderhack und Hühnerleber hineinarbeitet, mengt Daniel Sardellenfilets bei, inklusive viel Mozarella. Die Suppli di riso heißen bei den Römern manchmal auch Suppli al telefono, weil der Mozarella Fäden zieht. Jedenfalls sind die Suppli ein beliebter Snack.

Eine ganz andere Überraschung ist Daniels Tiramisu mit Banane und Pekannüssen. Anstelle der Löffelbiskuits werden Briochescheiben als Boden verwendet, aber der geistige Beistand mit 100 ml Anisschnaps scheint mir recht hoch bemessen. Wem ich diese süße Verführung versuchsweise vorsetzen kann, das muss ich mir noch überlegen.

Indes, Daniels Romaufenthalt verläuft recht rasant, zwischen Auffrischen von Kochfreundschaften, Romerlebnissen und Vorbereitungen für diverse Kochevents. Natürlich gibt es auch Nachdenkphasen zwischendurch wie ein himmelhochjauchzendes, zu todebetrübtes, nein so tief nie, dahinflutschendes Villa Massimo-Erlebnis. Daher konzentrieren wir uns stärker auf die Kochereignisse und vor allem Rezepte. Der Schweinebauch mit Feigen und Sonnenblumen-Pesto ist etwas ungewöhnlich in dieser Zusammensetzung. Allerdings ist der Schweinebauch oder die Porchetta, ein römischer Klassiker, zumal er Neros Leibspeise war. Der hier vorliegende Schweinebauch ist entbeint, das sollte man erwähnen. Alternativ wäre das Gericht auch mit einer Schweineschulter ohne Knochen zuzubereiten. Ein feines kleines Essen, wenn auch der Aufwand nicht zu unterschätzen ist, ist Geschmolzener Scamorza mit Röstbrot und Rosmarinhonig. Man sieht schon, Gottschlich hat einen Hang zu ausgesuchten Kombinationen wie Käse und Honig, Feigen mit Fleisch, Salsiccia zu Röhrennudeln. Er ist aber auch ein Verfechter des Einfachen und demonstriert es mit Pasta all’amatriciana, ein Gericht, das in seiner Einfachheit beinahe provokant wirkt: Pasta, Guanciale, Pecorino und Tomatensoße. Kein Salz, keine weiteren Verfeinerungen, nur die pure Essenz italienischer Kochkunst. Anzumerken wäre, dass die Römer den Guanciale ganz dünn schneiden, während Daniel die gepökelte Schweinebacke in mandelgroße Stücke schneidet. Jeder, wie er will, denn mittlerweile findet man auf den Speisekarten der Stadt auch eine abgespeckte, sommerliche Amatriciane, mit weniger guanciale. Triefend wird es dann beim Bonito alla Carbonara. Nicht nur, dass Schweinebacke und Thunfisch aufeinandertreffen, sie werden auch noch mit einer buttrigen Hollandaise übergossen. Da gibt sich der junge Chicorée alla romana fast magersüchtig, mit den Sardellen und ein wenig Raps- und Olivenöl. Schön drapiert und dekoriert mit Blüten.

Ausgezeichnet gemundet haben mir Delfos und Daniels Ochsenbäckchen, wobei die dazu gereichte, rauchige Buttermilch sicher ihren Anteil hatte.

Den abschließenden Höhepunkt von Gottschilchs Romaufenthalt bildet aber nicht ein Schaukochen, sondern ein Konzertauftritt mit Kochtöpfen. Da bekam Daniel die einzigartige Chance, als schlagzeugender Koch im Parco della Musica mit Profimusikern aufzutreten. Die Uraufführung von ‚Hors d’œuvre‘, des Komponisten und Hobbykochs Vito Žuraj. Und da schwamm Daniel natürlich im Glück wie die Dorade im Safran-Schaumbuttersee mit Pfifferlingen.

Grazie Roma von Daniel Gottschilch lässt die ewige Stadt meist außen vor. Trotz seiner jungen Jahre bewegt sich der Hauptakteur in eingefahrenen Gleisen, an der Oberfläche, so mein Eindruck. Sehr speedy, ein Lonely Wolf. Das eigene Hinterfragen ist eher halbherzig, wird nicht wirklich durchgezogen, einzig und allein zählt der Erfolg, das ist es, was letztlich Spitzenköche ja umtreibt. So gesehen auch ein Lehrstück. Aber mir geht es um die Rezepte und die versprühen italienischen Charme, manchmal mehr, manchmal erinnern sie mich an etwas anderes. Auf alle Fälle unkompliziert. Deshalb genügte Gottschilch auch eine Küche, die zwar enttäuschend klein, winzig, aber sachlich eingerichtet war. Nach all seinen Köchlereien in Rom zieht Gottschlich folgende Bilanz: „Jetzt weiß ich, dass Kochen mehr als nur ein Handwerk ist. Es ist meine Art, Geschichten zu erzählen, Emotionen auszudrücken und Menschen zu berühren – es ist Kunst.“ Für Peter Kubelka war Kochen sogar der Ursprung, die Mutter aller Künste, während Theodor W. Adorno die Meinung vertrat, dass Kochen lebensnotwendig sei und deshalb Küche und Kunst einander ausschließen. Hier müssen wohl alle für sich selbst entscheiden. Mich inspirierten Gottschlichs Rezepte, bzw. waren Anlass das eine oder andere Rezept nach seinen Anweisungen nachzubauen. Die Ergebnisse waren immer äußerst schmackhaft und sättigend. Was will ich mehr?